令和7年4月29日、5月4日と2回開催しました「法隆寺の木に学ぶ会」が無事終了しました。

共に募集開始から即満員御礼となり、定員をぎりぎりまで増やして開催しました。不慣れな(人生はじめての)ガイドツアーにもかかわらず、多くの方のご期待が集まりました。

両日の様子をダイジェストでレポートしましょう。

第1回目

◆第1回(令和7年4月29日)

まさに春空というべき最高のお天気。

コースはまず東院から。こちらは聖徳太子のお住まいがあったところ。蘇我入鹿によって一度焼かれていますが、東大寺の行信というお坊さんが奔走し、再建された伽藍です。

ここで奈良(天平)建築と鎌倉建築の違いについて、実物を見ながらお話をしました。

東院、伝法堂。

西岡常一さん曰く、天平の良い建築を見たければこの伝法堂が良いと。屋根の重みをどう柱で支えるか、構造美や機能美というものを皆さんに感じてもらいました。

夢殿の鬼瓦。これは奈良時代のものです。

鬼瓦を見るだけでも、時代ごとの個性が分かります。その奥にある、その時代の人々の人間性もまた感じることができるようです。

皆さん、心は奈良時代に飛んでいました。

西院に移動します。いわゆる法隆寺はこの西院伽藍が中心となります。

これは伽藍の入り口となる中門。ただの門と侮るなかれ。飛鳥建築の技術の粋が凝縮している門です。一つ一つの部材を指し示しながら、説明をしていきました。

西院伽藍に入り、西回廊、大講堂、金堂、と説明しながら見て回ります。

法隆寺は最古の飛鳥建築から奈良、平安、室町、元禄、江戸、大正などなど各時代の建築が揃う、日本で唯一のお寺です。

その時代時代にどんな建築が行われてきたのか、宮大工たちがどんな想いでどんな仕事をしてきたであろうか、西岡常一さんの言葉を紹介しながら説明していきます。

最後の仕上げはもちろん五重塔。数々の天災人災に耐えに耐え、1400年一度も倒れることなく立ち続けている塔です。奇跡といってもいいでしょう。

なぜこの五重塔が倒れないのか。その秘密を皆さんにお話ししました。

参加者の皆さんと記念撮影。本当に素晴らしい天気でしたね。

この日は小学生から70代まで、さまざまな年齢の9名の参加者をご案内しました。資料にフリガナをふったりはしましたが、説明内容は大人向けでした。(私は子供の理解力を信じるタイプです)

10時から14時まで4時間にわたる大ツアーでしたが、皆さん最後まで食いつくように説明を聞いてくれ、2000年以上前から生き残る木々に触れ、感動と圧倒を共にしました。

素晴らしい会でした。

第2回目

◆第2回目(令和7年5月4日)

また、青空にたなびく白雲が美しい一日となりました。

1回目の反応が良かったので、コースは同じく東院からスタートしました。

東院入り口の手水場、これがどの時代の建築かを皆さんに考えてもらっています。

もちろんはじめは分かりませんが、私の説明を聞きながらあちこちを周っているうちに、だんだんと見方がわかってくるのが面白いです。

西院に移動。知らぬ人からすれば「ただの格子窓」ですが、その奥にある秘密を知るとたまらなく愛おしくなってきて、触らずにはいられません。

こんな説明をしているガイドは他にいませんでしたが、『木に学べ』をとことん読み込むと、このロマンに震えます。

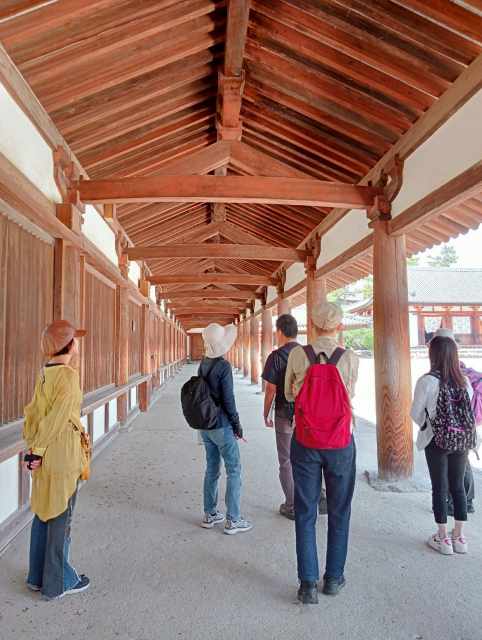

西回廊。これも秘密を知らなければ、ただの渡り廊下でしかありません。(私もそうでした)

でも説明を聞いた人たちの心は、この西回廊にわしづかみにされました。

経堂の建築を解説。

西岡常一さんが『木に学べ』を通し私たちに伝えてくれること、それは古代建築の素晴らしさだけではありません。そこの奥にある、それぞれの時代の大工たちの働き方、仕事への向き合い方。

西岡棟梁が語る「仕え事」への心構えは、どんな時代でもどんな職種でも変わりなく揺るがない「真理」なのだと私は確信します。だから整体師でありながら、ずっと背中を追い続けさせてもらえるのです。

第2回目参加の皆さんと。

未経験の初ガイドツアーでしたが、不思議と不安も緊張もなかったです。

私はただ『木に学べ』に書いてあること、西岡常一さんのお言葉を皆さんに伝えるだけでいいのですから。そして目の前には1400年立ち続けている「動かぬ真理」があり、手を触れて感じることができるのですから。

予想通りか、予想以上に皆さんの反応が良かったですから、また気候のいい秋ごろに第3回を企画してもいいかなと思っています。

大人の参加ももちろん歓迎ですが、これから社会に出ていく人たちへ、「仕え事」について考える機会になればと思います。

今あることそのものが奇跡といっても過言ではない法隆寺。ぜひ皆さんも触れに行ってみてください。もちろん『木に学べ』の持参も忘れずに。

三宅弘晃